朱敬芬

创办人 / 艺术总监

我是家中老大。

祖母在日战之后带着父亲、母亲、姑姑和叔叔从香港移居新加坡。我们一家住牛车水。父母亲在这里结婚,生育六名子女,三男三女。母亲在我十岁的时候离开我们。长姐为母,自此挑起照顾弟妹的责任。同时,为了帮补家用,也到外头打工。因家境贫困,我在小学三年级便辍学。

幸好家里有装置丽的呼声,从广播中学到很多知识和做人的道理。当时的丽的呼声每天都有几段时间播放粤曲、粤曲小调,还有广播剧。粤剧所倡导的忠孝节义,为很多听众灌输道德教育。

市场上也有很多来自香港的粤曲本子、唱碟里的曲目介绍。热心的邻居知道我喜欢唱粤曲却买不起,便相赠一本,我便拿着这本曲谱跟着唱,一边学认字,一边学唱曲。

朱丽红

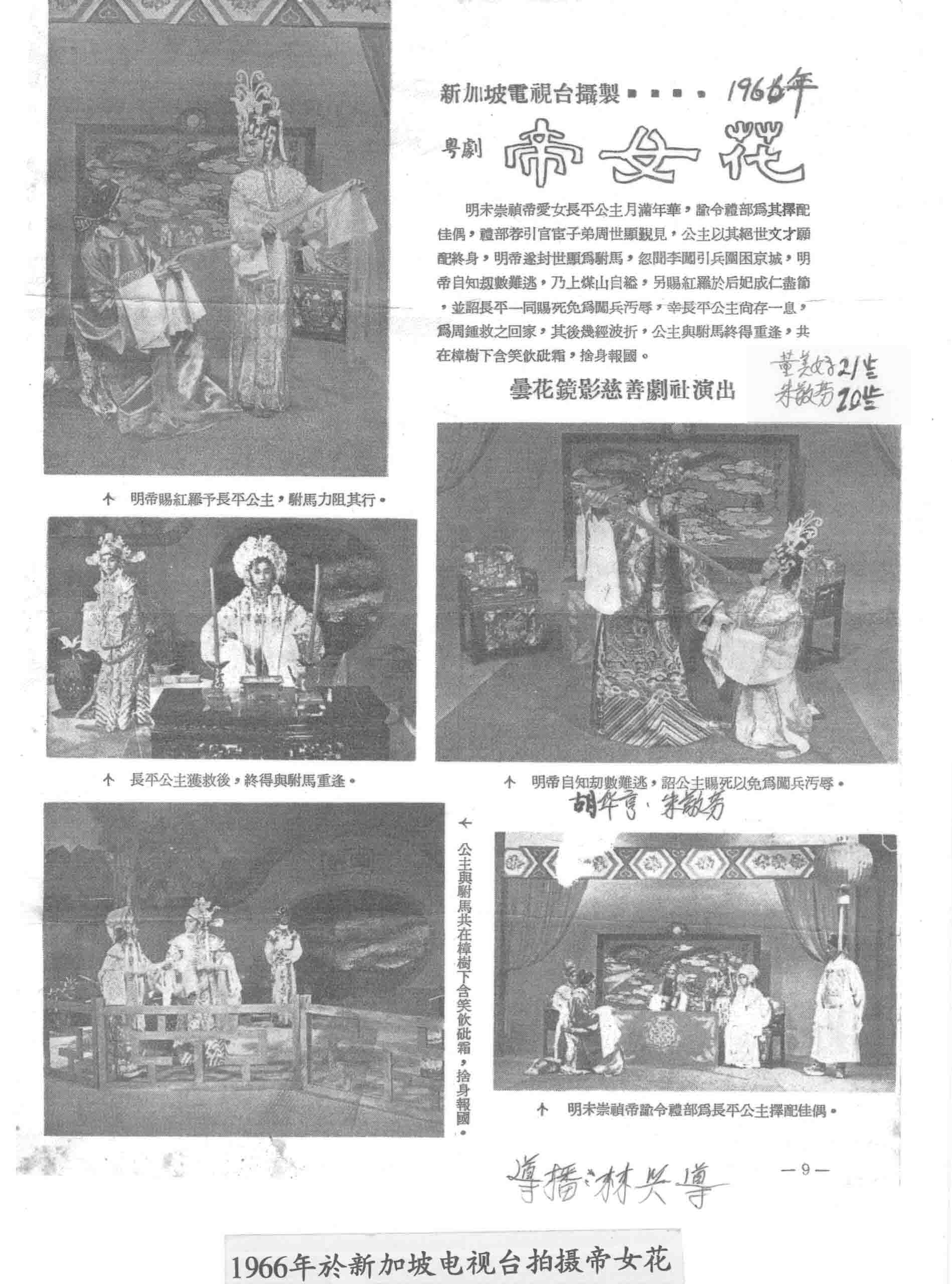

1940至1950年代的娱乐不多,主要由社团或会馆提供娱乐消遣。姑姐朱丽红是业余花旦,在东南亚一带颇有名气,主要参与幽谷音乐剧社和昙花镜影慈善剧社的演出。她在会馆表演的时候,时常带上我和弟妹们。在这样的熏陶下,我们都爱上粤剧。

姑姐是我的启蒙老师,6岁开始让我学戏,7岁初踏台板。当时姑姐在《横霸长江玉芙蓉》饰演才女,嫁入一个大家庭,家里有很多个小姑,我便饰演其中一个小姑。

之后,我时常跟着姑姐四处登台,也到马来西亚为慈善筹款。

我在16岁当上正印花旦,第一部演出的剧目是《隋宫十载菱花梦》,我饰演上半场的乐昌公主,姑姐则饰演下半场。

20岁演出《帝女花》全剧的长平公主。同年还受邀到电视台拍摄此剧。

姑姐时常鼓励我继续钻研舞台艺术。还请了知名音乐老师张合基先生教导唱功和扬琴。

为吸收各流派的长处,我也追随京剧名家如春傅老师、刘松鹤老师、林来喜老师、陈蓉芳老师、张世杰老师,还有粤剧名家何家耀老师等人学习北派戏曲和把子功。

在提昇舞台功架方面﹐我受师於粤剧名旦刘丽荷女士及翡翠玉老师,学习跳架、拜门、踩跷子等古老排场戏。

后来,我也向上海越剧名旦王志平学水袖功夫,更荣幸得到金派唱腔创始人金采风女士亲自指点《三盖衣》的绝活。

60多年来,我尝试演绎各种角色,对粤剧契而不舍的追求,力求做到尽善尽美。